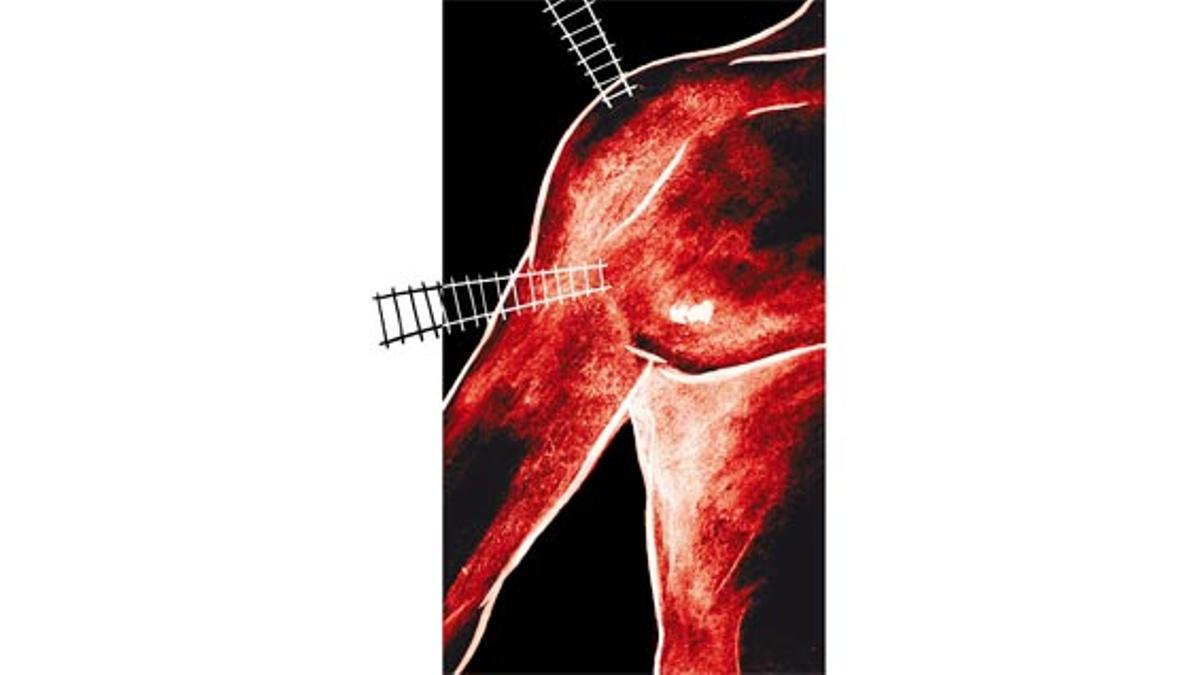

Puerta del Sol, por Javier Reverte

El "Puerta del Sol" era el tren de los emigrantes, que viajaban cargados de maletas, mientras los jovencitos rebeldes íbamos a París cargados de sueños y volvíamos con bolsas de libros robados.

La Puerta del Sol es, como cualquier español sabe, incluso siendo un nacionalista extremo, la plaza madrileña en la que se sitúa el kilómetro cero y donde, en teoría -así fue en realidad un tiempo, aunque creo que ya no-, comienzan todas las carreteras radiales que parten hacia los más recónditos lugares de España. Hay otra Puerta del Sol en el mundo y está en Alejandría. Pero, como sucede con la nuestra, tal puerta ya no existe sino que es cosa de antaño: se llamaba así a la que cerraba el muro de la ciudad situado en la parte oriental, esto es, el punto cardinal de donde salía el astro rey anunciando la alborada. La Puerta del Sol madrileña, que hoy se considera el centro de la ciudad, fue el lugar más oriental de la antigua pequeña urbe, allá por el siglo XIV, más o menos, cuando el centro urbano se situaba en lo que ahora es la Plaza de la Ópera, en las proximidades de la fortaleza o alcazaba que los árabes levantaron en el mismo lugar donde se yergue, altanero, el Palacio Real.

Pero a mí lo de Puerta del Sol, sin duda un hermosísimo nombre, me trae otro recuerdo imborrable: el de un tren que se llamaba de la misma manera. Era, ni más ni menos, que ése que salía de Madrid a la caída de la tarde y llegaba a París a primeras horas de la mañana del siguiente día, y que realizaba 24 horas después el mismo recorrido de regreso. En los años 60, los años en que comenzaba la oposición más radical al franquismo desde el final de la Guerra Civil y en los que se rompían cánones, tradiciones, tabúes y la sociedad ardía con un ansia irrefrenable de libertad política y social, París significaba utopía y aire libre, cultura y desmadre, sexo y literatura, porros y filosofía, laicismo y leyenda, Sartre y Brel, exilio y absurdo, Masperó y Ruedo Ibérico, libertinaje y cine, pasión y fe, progresía y sapiencia. Y para llegar a París, desde las entrañas de un país embrutecido por Franco y los obispos del nacionalcatolicismo, no había un medio mejor que el tren llamado Puerta del Sol, que partía de la entonces casi recién inaugurada estación de Chamartín. Creo recordar que el tren sólo paraba en la localidad de Hendaya, para pasar los trámites fronterizos. Ahora ya no hay Puerta del Sol, sino un tren mucho más moderno que cubre el mismo recorrido y al que llaman Francisco de Goya.

Pero el Puerta del Sol era algo más: era el tren de los emigrantes, en el que iban y volvían las gentes que habían escapado del hambre de la posguerra española durante los años 50 y 60. Siempre viajaban cargados de maletas, de un compartimento a otro, mientras los jovencitos rebeldes, y por lo general nacidos en familias más o menos acomodadas, íbamos hacia París cargados tan sólo de sueños y regresábamos con las bolsas llenas de libros robados en Masperó y en Gallimard.

Éramos la ruina insolidaria de los progresistas franceses, porque manteníamos incólume nuestra alma de jóvenes hispanos criados en la golfería. Pero, en todo caso, en aquellos anchos vagones, emigrantes y nenes de la progresía nos alegrábamos al encontrarnos. Quizás porque las chacinas saltan siempre por encima de las clases sociales.

En fin, a lo que iba: que el Goya no tiene nada que ver hoy con el Puerta del Sol. Los hijos de la molicie viajan en avión, que incluso resulta actualmente mucho más barato. Y el Goya se llena de los nuevos emigrantes, las gentes que van y vienen del Magreb a Europa, de Europa al Magreb, cargados de bultos, de maletas como las de antes, de niños y de ruidos de radiocasetes, atravesando el inevitable territorio de nuestra España, que es país que abre la puerta del Sur. Estos trenes tendrían igual de encanto que los de antaño si los nuevos responsables de los ferrocarriles españoles hubieran dejado más espacio para la gente que transita este rincón tan poblado y tan viajero del mundo que es la Península Ibérica.

Pero no es así. Y uno se pregunta: ¿por qué han estrechado los vagones, por qué no se cabe por los pasillos, por qué hay que ponerse de perfil incluso para dormir de mala manera, por qué se bambolean tanto estos modernos trenes que, en mi opinión, han perdido en comodidad y humanidad mucho más de lo que han ganado en velocidad, que no es casi ninguna? Siguen saliendo y entrando a la misma hora, más o menos. Pero no hay quien habite, humanamente hablando, sus infames vagones.

Si Goya levantara la cabeza, prohibiría su nombre a un tren tan inhumano. Tan inhumano que incluso ha dejado de llamarse Puerta del Sol. Y a fe que ni siquiera se merece tan noble nombre.

Síguele la pista

Lo último