Belleza = horterismo + tiempo, una columna de Sergio del Molino

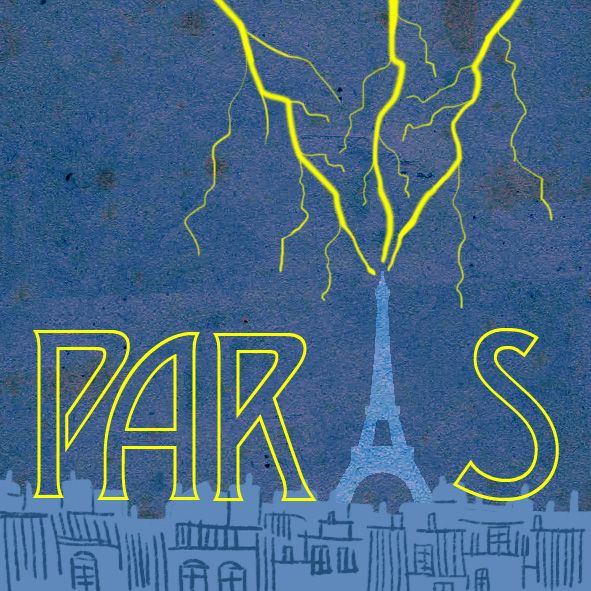

"Aquellos activistas del París antiguo tenían razón y siguen teniéndola: la torre es una monstruosidad que destruye la armonía de una capital cuya identidad estética es la armonía."

Si la comedia es tragedia más tiempo, la belleza de las ciudades es horterismo más tiempo. Todo lo que un día fue grotesco, de mal gusto, kitsch, ostentoso, cursi o paleto acaba convertido en algo hermoso con el paso de las décadas. Un par de generaciones bastan para que aquello que hacía sangrar los ojos de los abuelos encandile a los de los nietos. Lo ilustra bien una anécdota atribuida a Guy de Maupassant, cabecilla de la rebelión cultureta contra la torre Eiffel.

Preguntado en una entrevista por su restaurante favorito de la ciudad, respondió que el de la torre. Como era muy pública su aversión al monumento, el entrevistador le pidió explicaciones. “Es el único lugar de París desde el que no se ve la torre Eiffel”, dijo. El odio de Maupassant suena incomprensible a los millones de turistas que suben a la torre y se fotografían y se compran torrecitas en miniatura. Incluso sonará extraño a los parisinos que la han naturalizado como el símbolo de la ciudad, pero yo creo que aquellos activistas del París antiguo tenían razón y siguen teniéndola: la torre es una monstruosidad que destruye la armonía de una capital cuya identidad estética es la armonía.

Por eso sé que llegará un día en que los rascacielos de Dubái nos emocionarán casi tanto como hoy nos emocionan las pirámides. Lo que hoy atenta contra el buen gusto chiflará a nuestros nietos.

Si vemos belleza en ese coso de Eiffel es porque a todo se acostumbra uno, y el paisaje urbano es el más elástico y agradecido de los paisajes: le cabe cualquier tumor. Hasta el horror más hediondo acaba siendo declarado monumento histórico si sobrevive lo bastante para que se olviden las críticas de quienes lo vieron nacer. Un ejemplo mucho más sutil y encantador está en la playa de San Juan de Luz. Destino de carlistas, exiliados de derechas y de izquierdas, escritores, músicos y algún que otro terrorista, el paseo en forma de medialuna replica a la vecina playa de la Concha de San Sebastián, pero con un aire mucho más étnico.

Si en Donosti los edificios recuerdan a una tarta de bodas real (quiero decir monárquica), los chalecitos y palacetes de su prima francesa evocan la gracia de los caseríos vascos. La mayoría están diseñados en el llamado estilo vascolandés, que hizo furor a comienzos del siglo XX y se convirtió en algo así como el estilo nacional vasco, con sus tejados a dos aguas y sus maderas rojas y verdes en la fachada.

El conjunto es hoy encantador, uno de los parajes de playa urbana más armónicos y hermosos que se pueden encontrar en Europa. Aunque no debió de parecerlo tanto en su momento, cuando los locales y los veraneantes más veteranos lo sintieron como la expresión del gusto hortera y arribista de unos burguesitos recién llegados que jugaban a las casitas vascas. A muchas personas de buen gusto aquello les resultaba estomagante, y a los vascos del interior que visitaban la ciudad les debía de sonar directamente a burla. Pero como toda esa gente lleva muchos años muerta, hoy nos parece una postal hermosa y digna de todas las protecciones patrimoniales.

Por eso sé que llegará un día en que los rascacielos de Dubái nos emocionarán casi tanto como hoy nos emocionan las pirámides. Lo que hoy atenta contra el buen gusto chiflará a nuestros nietos. Hasta los puentes de Calatrava serán admirados en Venecia. Todo lo puede el tiempo.

Síguele la pista

Lo último