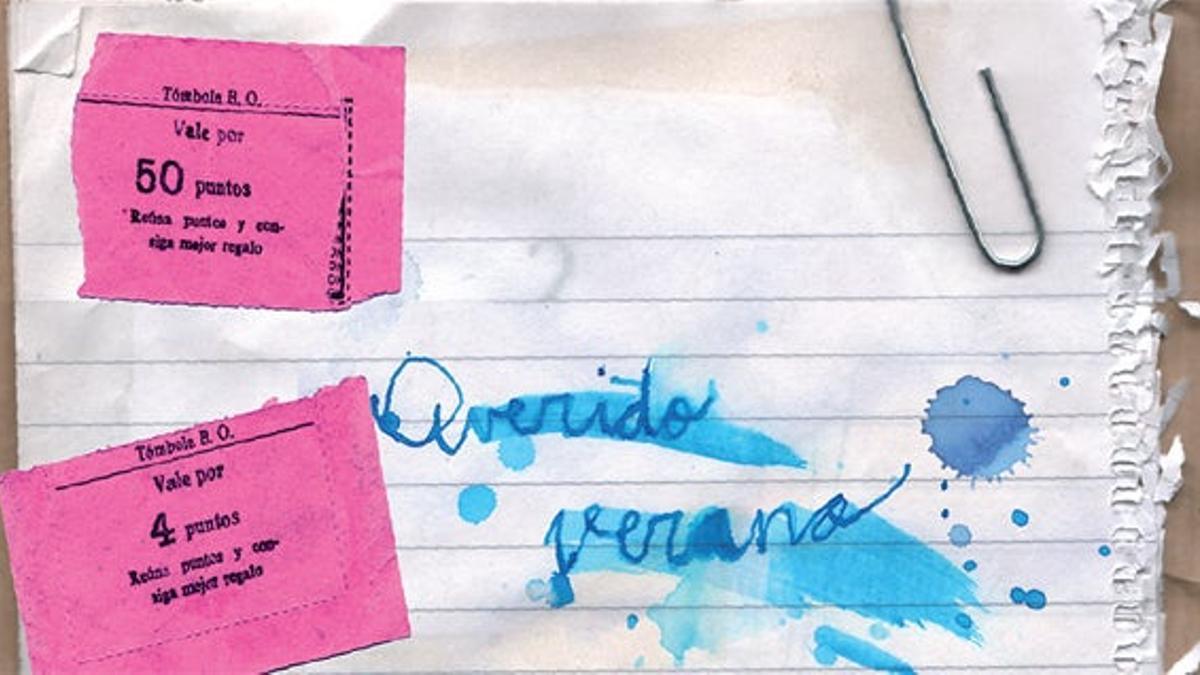

Resaca de verano, por Javier Reverte

Regresa la gente con el gesto agotado, la cara quemada por el sol, más gordita por lo general, dudosa todavía entre llevar zapatillas deportivas o ponerse los zapatos, si meter el chándal en el armario y colgar la gorra de béisbol o calzarse un pantalón con pinza y dejarse de sombreros. El verano distrae la cabeza de todos los otros meses de monotonía. Y como todas las borracheras de salud y de libertad, produce una cierta resaca. Pero tengo la impresión de que este año la resaca es mayor.

Por lo general, las vacaciones de verano no nos gustan ya tanto como antes, a pesar de que dejemos el trabajo, que es una maldición bíblica para casi todos los hombres y mujeres que conozco. Y nos gustan menos, en primer término, porque son más cortas que aquellas que duraban un mes entero; segundo, porque son mucho má s caras y nos dejan la tarjetas exangües y tiritando; y tercero, porque nuestro entorno ha cambiado, se ha transformado profundamente. Eso es lo peor.

Como siempre hiciste, cargas el coche con bultos y maletones que hacen que parezca un milagro cerrar el maletero. Una vez logrado, los asientos se llenan de niños -cada vez menos, eso sí- e incluso suben a bordo el suegro o la suegra, o ambos en algunos casos. Y el coche tira hacia el Sur, hacia las estepas que, kilómetro tras kilómetro, van despoblándose de árboles y ofreciendo a la vista arenales baldíos. ¿Qué nos espera allá abajo? La promesa del agua libre y el baño saludable, la inmensidad del mar, el pescadito frito y las playas en donde bate el sol meridional y pequeñas olas civilizadas lamen los bordes de la tierra. Sí, eso es lo que esperas. Pero el coche sube la última loma, la misma desde la que tantos años se divisa por vez primera la línea azul del mar al que los niños señalaban con alborozo mientras a ti se te alegraba el corazón. ¿Y qué ves? Pues que no hay mar, sino una gigantesca urbanización de apartamentos de color ocre que ciega el horizonte. Claro que sabes que el mar está donde siempre, pero el mundo ya no es lo que era antes de este año.

Te aproximas. Hay muchos más edificios de pisos y muchos más adosados que hace doce meses. Y más supermercados y pizzerías y hamburgueserías. ¿Y dónde está ese chiringuito en el que, durante tantos veranos, te has hinchado a comer boquerones fritos y gambas a la plancha? Te dirán luego que los dueños lo han vendido y que, en su lugar, que era un anchuroso espacio con jardincillo junto a la única planta del bar, van a levantar un complejo que, como anuncia un cartel, será de "luxury flats". Lo peor es al llegar al apartamento que llevas alquilando estío tras estío. Al asomarte al balcón que daba el bello Mediterráneo, tampoco ves el mar: están levantando, delante mismo de la playa, justo en el pequeño espacio que había sido calificado como zona verde, otro grupo de edificios. Las torres son altas y te impiden la vista, pero es todavía peor escuchar el rugido de las hormigoneras, el ir y venir de camiones y los chirridos de las grúas. Y las polvaredas de arena mezclada con cemento que se levantan ante tus narices te hacen toser y te producen escozor de ojos. Cierras el balcón y te acuerdas de los muertos del alcalde y los constructores.

Entonces te vas a la balconada de atrás. Y la montaña gris, cubierta cada año de matojos y de ocasionales algarrobos, ahora es un cortinaje de apartamentos de color ladrillo, con sus cor respondientes grúas coronando los techos. Los precios han subido en el mercado, los pescados escasean y hay menos barquitos pesqueros que el año anterior; la paella de siempre está por las nubes y sabe a gamba empapada de boro. Y en los restaurantes te dejas casi treinta euros por cabeza tomando pizzas y cerveza.

Eso sí, como cada año, en la música de los locales la noche resuena al "¡Que viva España!"

Síguele la pista

Lo último