Buenos Aires, sin monedas de cambio, por Carlos Carnicero

Las monedas pequeñas han desaparecido de Buenos Aires mágicamente, sin que nadie sepa a ciencia cierta el destino de ese metal.

El misterio siempre tiene una naturaleza asimilable en la ciudad de Buenos Aires: sus habitantes llevan años acostumbrados a que lo imposible sea cotidiano y no pierden un tiempo precioso para otros menesteres en escudriñar en lo que de antemano se sabe que no tiene respuesta desde la razón ni desde la indagación de los poderes públicos.

Aquí, a orillas del Río de la Plata, hay crímenes sin resolver con hipótesis desbordadas que llenan páginas y páginas de los periódicos locales en el convencimiento de que jamás se conocerá el resultado. El peronismo se reproduce a sí mismo en tantas combinaciones como naipes tiene la baraja política argentina. Los sindicalistas son millonarios y aparentemente respetados. No hay un taxista en la capital argentina que al poner en marcha el contador no afirme que la corrupción constituye la esencia misma de la vida pública. Todo el mundo tiene una tesis sobre cualquier cosa, pero jamás nadie dará una respuesta alternativa. Todo este gran contrasentido, que forma parte del alma profunda de Buenos Aires, es indisociable del atractivo mágico que ejerce sobre quien visita la ciudad: el flechazo, la pasión, el amor desbordado por la urbe y por sus gentes, hace imposible ver cualquier impureza o contaminación en una amante recién descubierta. Y los déficit se esconden detrás del maquillaje de la ciudad más cosmopolita de Latinoamérica, que nunca renunció a su vocación europea y tiene el alma dividida en el fatalismo geográfico de pensar que su ubicación le lastra para ser lo grande que le exigirían sus recursos.

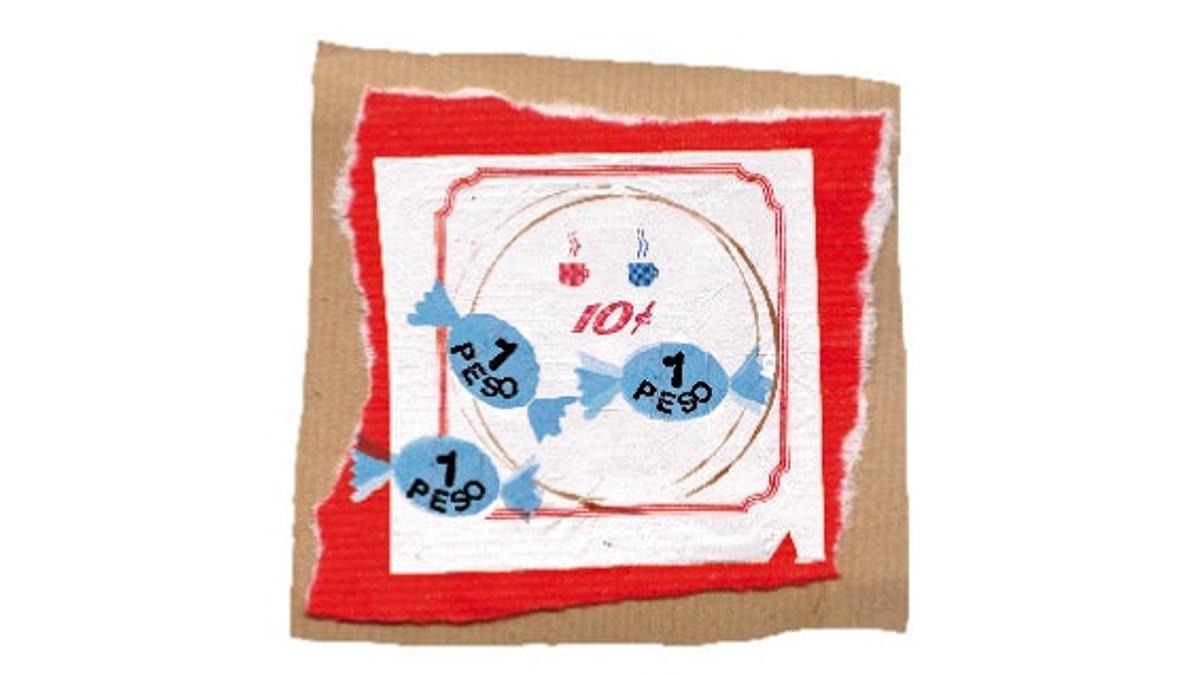

Pero la ciudad es así: ahora no hay monedas para el cambio. Han desparecido mágicamente sin que nadie sepa a ciencia cierta el destino de ese metal. No hay de ningún valor: ni de cinco centavos ni de un peso. Las transacciones menores se redondean; en los quioscos el cambio te lo dan en caramelitos o en cigarrillos al por menor y todo el mundo parece resignado a la disminución del flujo económico y al redondeo.

La mayor tragedia, como siempre, es para los más humildes, que necesitan el cambio exacto para agarrar el colectivo, y, por supuesto, aparecen los pícaros que venden las monedas haciendo cierto el dicho español de que hay gente capaz de vender un duro por seis pesetas.

El Estado se desentiende de la falta de cambio y mira para otro lado. La ciudad de Buenos Aires se acostumbra a la falta de piezas pequeñas porque la memoria colectiva está construida sobre dos pilares que funden el alma argentina: la nostalgia de lo que fue o de lo que pudo ser y la incapacidad para generar confianza en que el futuro será mejor.

Pero todo eso se ventila con calma en los cafés instalados en cada esquina, que ocupan sus veredas con veladores donde nadie se altera y todo el mundo critica con pensamiento circular sobre un solo tema que será eterno mientras no haya un cataclismo superior a todos los que se conocen.

Los turistas llegan a San Telmo, pasean por el Rosedal de Palermo, entienden los cortes de la carne, el asado de tira, el vacío, el bife de chorizo y se acuerdan de la célebre respuesta de Francisco Ayala que, al celebrar sus cien primeros años de vida, contestó a quien le preguntó por la dureza del exilio en Argentina: "Había nostalgia, claro; pero no necesidad: veníamos del país de los garbanzos para aterrizar en el del bife de chorizo".

Mientras haya pasto en la Pampa Húmeda, mientras el domingo haya leña para reunir a la familia alrededor de una parrilla y mientras los psicoanalistas no den abasto para circular el pensamiento y las pérdidas hasta hacerlo todo transitable, Buenos Aires seguirá siendo un paraíso. Eso sí, sin monedas de cambio.

Síguele la pista

Lo último