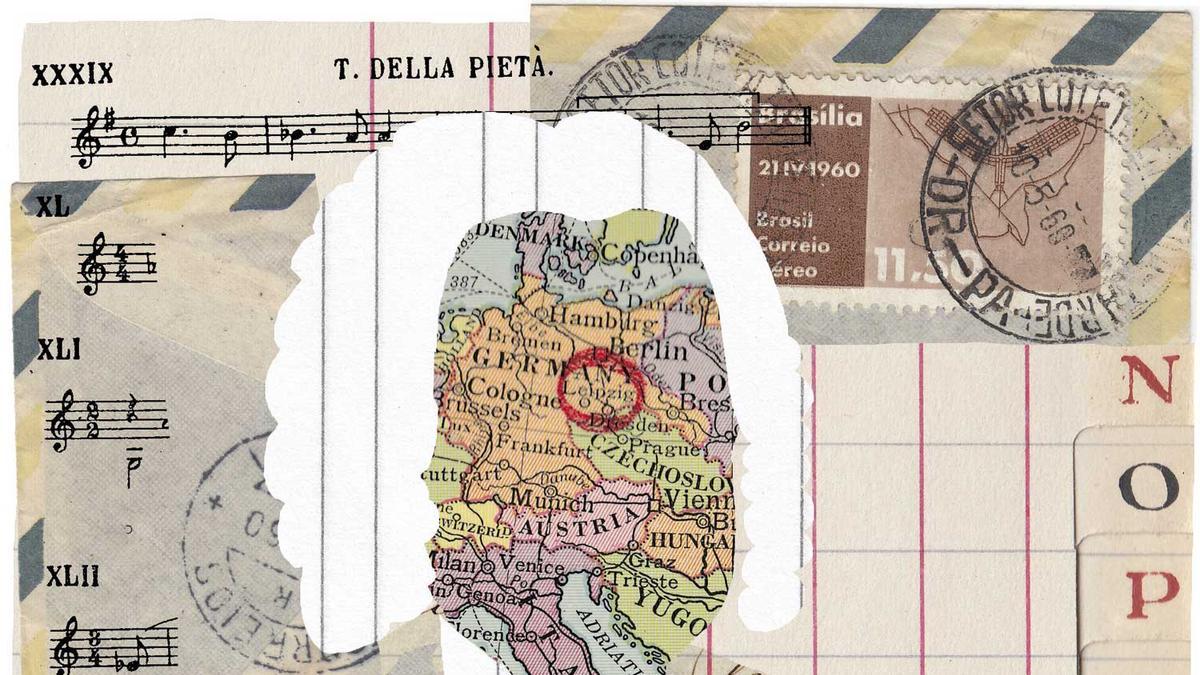

Leipzig de Bach

Bach está enterrado en el suelo de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Bach no fue un santo, ni falta que le hizo.

Como cada uno dice que su tierra es la esencia de lo más nacional-universal, y lo más bello, o simplemente lo que más conviene a su bolsa, los de la Sajonia dirán que ahí, en ese Estado Libre de Alemania Federal, es donde reside la perfección. No hay más que ver Leipzig, la superculta ciudad, aunque en ella no logró doctorarse Leibniz, aquel filósofo tan agradable que inspiró a Voltaire el personaje de Pangloss, el que decía que este es el mejor de los mundos posibles.

Conviene guardarse del optimismo, sobre todo cuando te arrean con él en la cabeza. Leipzig no fue el mejor de los mundos posibles durante el nazismo, y fue la ciudad pionera en querer salir de la Alemania comunista con su revolución pacífica de 1989. Sin embargo, Leipzig tiene sobrados motivos para sentirse a gusto con sus raíces. Y, por supuesto, se enorgullece de Johann Sebastian Bach, un músico que se diferencia de los que vinieron antes, y hasta de los que están por venir, porque supo atrapar otra dimensión del mundo. Punto y aparte del gozo y la inteligencia humana, Bach juega en la totalidad, al fin sin palabras ni imágenes.

Bach está enterrado en el suelo de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Su lápida metálica está al revés y no se lee salvo que uno se salte la barandilla del coro donde se ubica. Reina una penumbra de las que gustan a los alemanes, y no suelen faltar flores en su sepultura. Pero Bach no fue un santo, ni falta que le hizo. Su música vale para cualquier religión o para ninguna, porque en realidad ayuda a extrañarse de la cáscara que recubre al ser.

Por eso a uno le llama la atención cuando lumbreras políticas o culturales quieren vincular la figura de un artista a un carácter nacional, o incluso local. Bach es alemán y no puede ser otra cosa simplemente porque lo fue. Pero las calles y escuelas de Leipzig también vieron a Schumann, a Listz, a Mendelssohn y a Wagner, nacido en esa ciudad sajona aunque fuese finalmente absorbido por Bayreuth en Baviera, aparte de por el Tercer Reich. Johann Sebastian Bach, hijo de su tiempo, y de Eisenach, en el Estado de Turingia, no sufrió una desgracia semejante. Su música fue inmediatamente universal.

Su Concierto para oboe y violín en do menor se disfruta igual en Alemania que en Brasil. Es el hábil argumento de El profesor de violín, una película de Sergio Machado que tiene la osadía de llevar a Bach a las favelas de Sao Paulo. Y a poner violines no en manos blancas sino en manos mestizas, y en manos negras, en gentes que algunos quisieran despachar como proclives a los tambores. Tambores geniales, por cierto, siendo Brasil otro país que tiene fibras musicales de altísimo tenor. Pues bien, Bach no solo se interpreta bien en las favelas sino que entusiasma y redime a gente despreciada. Su música es especialmente una solución, no una fuga, para los niños rodeados de miseria y violencia y a quienes en principio no pega ponerles un arco de violín en las manos sino una faca de malandro. El destino claro que no es.

De 1723 a 1750 Bach fue el Thomaskantor, el director del coro de Santo Tomás, ya insigne antes de él, y lo sigue siendo. El Kantor tiene una estatua de bronce a la izquierda de la iglesia. Su escultor, Carl Seffner, reconstruyó anatómicamente a Bach a partir del hallazgo del cráneo del músico. Pero también se permitió una insinuación poniéndole un traje con los bolsillos ostensiblemente vacíos. ¿Cómo es posible que un músico como Bach pasara penurias? Su música no era de este mundo, pero sí su estómago.

Síguele la pista

Lo último