Cielo en Delta Amacuro, por Luis Pancorbo

Tucupita, la capital de Delta Amacuro, es la exaltación de lo anfibio. Nunca sabes si la lluvia llegará por debajo o por arriba.

Un día de invierno tuve la suerte de que se sentara en el asiento de al lado del autobús una persona de procedencia americana. Pensé si no sería colombiano o ecuatoriano para acabar descubriendo que se trataba de un profesor venezolano afincado en España. Evidentemente debía mejorar mi particular sistema Higgins de reconocimiento de los idiomas por una sola frase.

El profesor Henry Higgins (el Pigmalión de George Bernard Shaw), a quien nunca imagino sin las facciones de Rex Harrison en la película My Fair Lady, reconocía todos los acentos del personal en un radio de diez manzanas de su casa. Por supuesto, se trataba de acentos de las islas británicas y en especial de la jerga cockney de la zona londinense del East End. El caso es que Higgins, el nuevo Pigmalión, llegó a domar a la fiera florista de Covent Garden que era Eliza Doolittle (Audrey Hepburn) hasta pulir su lengua y modales para que fuese una princesa, no solo lo pareciese. Pues bien, mi compañero de viaje es de Venezuela, país enorme del que, para no perderse, hay que especificar el sitio del que se habla. Gustavo era de Delta Amacuro, y eso dio hilo a la cometa de nuestra conversación. Hablamos del Estado venezolano donde el Orinoco, molido ya de vida y derroche, planea su esplendorosa muerte en el océano. Ya intuía Cristóbal Colón al descubrir el Golfo de Paria en su tercer viaje, el de 1498, que había llegado a una especie de ultramundo. Un lugar donde se podía ubicar igual de bien el infierno que el paraíso. Aunque Colón echó ahí unos bautizos que no le comprometían, como la Boca del Dragón y la Boca de la Serpiente.

Mientras pasan los páramos helados de Castilla, Gustavo se alegra de poder rememorar su vida en Tucupita, la capital de Delta Amacuro. Hace apenas una veintena de años, Tucupita, una gran isla fluvial, se distinguía por quedar cortada del resto de Venezuela. Luego construyeron un dique y, aun y así, Tucupita sigue siendo la exaltación de lo anfibio. Nunca sabes si la lluvia te va a llegar por debajo o por arriba.

Gustavo reconoce que hay que amar mucho la selva empapada sin misericordia para que parezca una buena opción de vida. A poco que uno salga de esa pequeña capital que es Tucupita empiezan los lugares complicados, aunque no tanto para los indígenas waraos. Son los amos del mundo anfibio del delta. Cazan chigüires y pescan sábalos en sus caños, aunque nada iguale a un pescado del mar sin una cenagosa tersura en su carne. Los waraos antaño realizaban ceremonias fúnebres en las que tomaban chicha de yuca espolvoreada con cenizas de muertos. “Era un sabor como a quemado”.

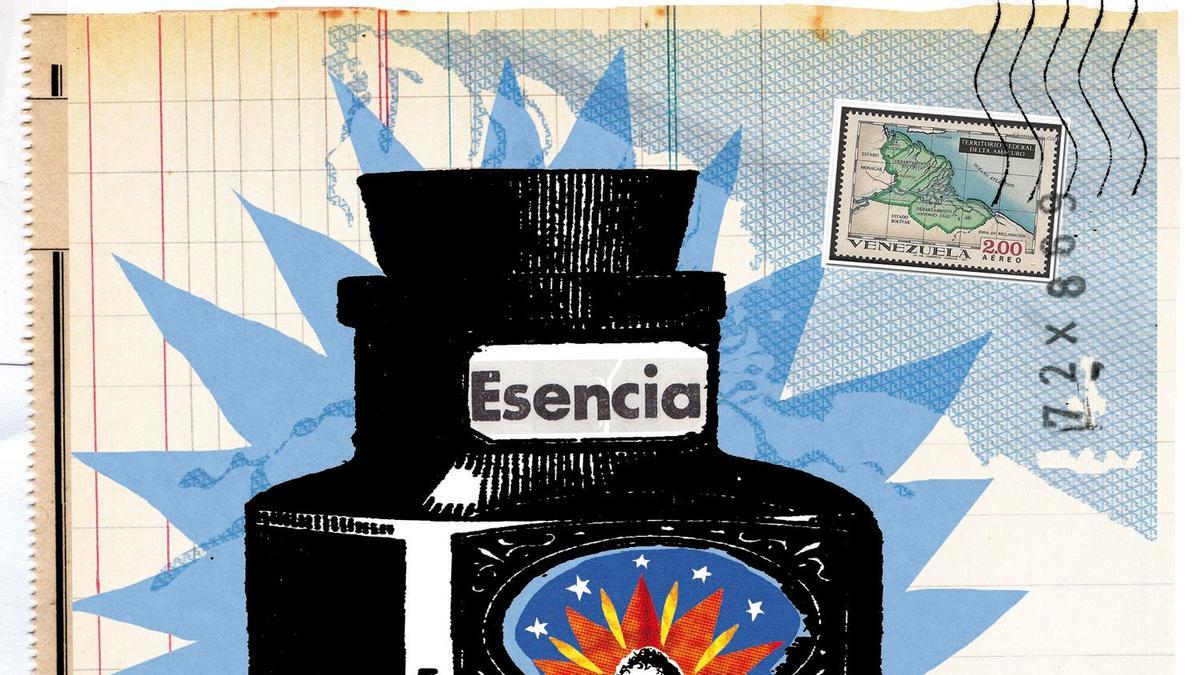

Sin entrar en muchos detalles, Gustavo no echa de menos sino la imponencia natural de su país. Más alguna costumbre. Un día fue a Yaracuy, el Estado –dicen– más místico de Venezuela. Muchos peregrinan al santuario de María Lionza (María de la Onza, una reina indígena y diosa del sincretismo): “Entre el alcohol, las hierbas y los tambores, el visitante alucina”. En la Venezuela profunda, el estrés social y la pobreza increíble en un país tan rico también se elude de otra manera. Siempre hay una bruja que haga una limpia o que venda un frasco de Esencia de Simón Bolívar, generalmente agua coloreada. Y habitual talismán es la pepa de zamuro, semilla que parece un gran ojo de venado. A veces, brujos y brujas tienen un auténtico ojo de buey sumergido en una botella de caña blanca, el aguardiente más poderoso. Creer es lo de menos, pero “que vuelan, vuelan”, como dice Gustavo.

Síguele la pista

Lo último