Apsley Cherry- Garrard, desafío en la Antártida

El explorador y escritor británico fue uno de los supervivientes de la expedición “Terra Nova” al Polo Sur, aquella donde el frío extremo acabó con la vida del capitán Scott y cuatro de sus valientes compañeros.

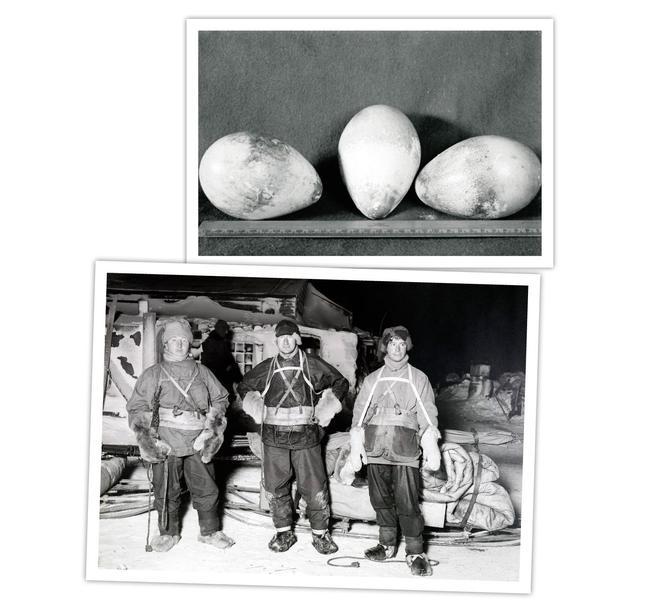

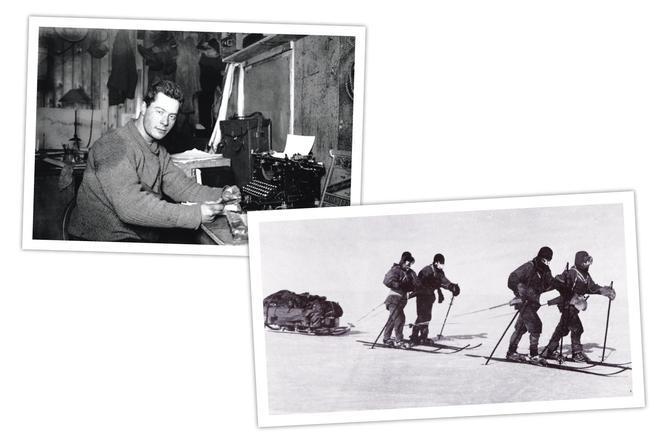

“Corresponde a pocos hombres hacer algo que no haya hecho ninguna otra persona. Hacerlo antes de llegar a los 30 años resulta asombroso”. Apsley Cherry-Garrard (1886-1959) fue uno de estos casos insólitos, pues el inglés tenía 24 años cuando se embarcó en la tripulación de Robert F. Scott para explorar el continente antártico. Le seleccionaron por los pelos entre unos ocho mil candidatos. Cheery –como le conocían por su alegría– era miope y debilucho, pero con una fuerza de voluntad acérrima; no tenía experiencia previa en los hielos, aunque había viajado por Oriente en cargueros; tampoco estaba licenciado en ciencias, pero sabía mucho latín y griego. Además, era de buena familia y había donado mil libras para la expedición. Sus tareas eran las típicas de un “ayudante adaptable”: dirigir el periódico South Polar Times, despellejar focas, jugarse la piel por tres huevos de pingüino emperador o llevar provisiones hasta el depósito del glaciar Beardmore.

Pero el joven explorador no acompañó finalmente a Wilson, Bowers, Evans, Oates y Scott en la desventurada carrera por llegar a los 90ºS antes que los noruegos; no lo consiguieron y murieron en el viaje de regreso. La tragedia le trastornó, y el participar luego en la Primera Guerra Mundial no contribuyó a mejorar su salud física y mental.

Conoció a Mallory y a Lawrence de Arabia antes que a la mujer con la que se casó, ya cincuentón. Hasta el final de sus días mantuvo el interés por la exploración y por su desarrollo tecnológico en la Antártida: “No creo que vuelva al sur antes de irme a criar malvas, pero, si lo hago, será en las debidas condiciones”.

Elpeor viaje del mundo es el libro donde Apsley Cherry-Garrard relató sus vivencias en la última expedición del capitán Scott al Polo Sur. La idea para el título se la dio su vecino George Bernard Shaw, y hace referencia al viaje atroz que realizaron Edward Wilson, Henry Bowers y él para recolectar huevos de pingüino emperador en el cabo Crozier. Fueron 100 km en pro de la ciencia, arrastrando 340 kg en dos trineos y soportando temperaturas de 60 bajo cero en la perpetua oscuridad del invierno austral. El fragmento a continuación pertenece al capítulo donde se narra esta travesía épica, publicado en Ediciones B.

“La exploración polar es la forma más radical y al mismo tiempo más solitaria de pasarlo mal que se ha concebido”

Aquella noche acampamos a media milla del borde de la Barrera. La temperatura rozaba los -49ºC. Pasamos una noche bastante mala, y a la mañana siguiente (29 de junio) nos alegramos enormemente de poder salir de nuestros heladores sacos. Empezábamos a abrigar la sospecha (que más adelante se vería ampliamente confirmada) de que el único momento agradable del día era el del desayuno, ya que, con algo de suerte, no teníamos que meternos otra vez en los sacos de dormir hasta pasadas diecisiete horas.

Habría que repetir la experiencia para darse cuenta cabal de lo horrorosos que fueron los diecinueve días que nos costó ir desde el cabo Evans hasta el cabo Crozier, y la persona que volviera a realizar el viaje sería una estúpida. Es imposible describirlo. Las semanas siguientes fueron placenteras en comparación, pero no porque las condiciones fueran mejores (fueron mucho peores), sino porque nos habíamos vuelto insensibles. Sin ir más lejos, yo había llegado a un grado de sufrimiento tal, que en el fondo me daba igual morir si no sentía mucho dolor. Quienes hablan del heroísmo de los moribundos no saben lo que dicen. Sería tan fácil morir... Bastaría con una dosis de morfina, una grieta acogedora y un plácido sueño. (…)

El problema era el sudor y el aliento. Nunca me hubiera imaginado cuánto segrega el cuerpo por los poros de la piel. Los días más aciagos, aquellos en que teníamos que acampar para desentumecernos los pies tras hacer una jornada de tan solo cuatro horas, se debían probablemente a todo lo que habíamos sudado. Y todo aquel sudor, en lugar de pasar por la porosa lana de nuestra ropa para que poco a poco pudiéramos secarnos, se congelaba y acumulaba. Salir de nuestra piel y transformarse en hielo era todo uno: cada vez que nos cambiábamos de calzado, sacábamos de dentro de los pantalones una enorme cantidad de nieve y hielo. También hubiéramos podido sacar el que teníamos en la camiseta y entre esta y la camisa, pero no podíamos quitarnos tanta ropa, claro está, aunque cuando nos metíamos en el saco de dormir, si teníamos suerte, generábamos durante la noche el calorsuficiente para fundirlo: una parte se quedaba en la ropa, otra empapaba la piel de los sacos, y entre las dos no tardaban en formar una auténtica armadura.

En cuanto al aliento, durante el día no causaba más complicación que la de cubrirnos de hielo la parte inferior de la cara y soldarnos el pasamontañas herméticamente a la cabeza. No servía de nada intentar quitárselo a menos que el hornillo llevara un buen rato encendido, momento en que uno podía expulsar el aire por todos lados si le apetecía. Los problemas de verdad surgían en el saco de dormir, y es que hacía demasiado frío como para mantener un agujero abierto por el que respirar. En consecuencia, el aliento se nos quedaba pegado a la piel durante toda la noche, y nuestra respiración iba acelerándose a medida que se enrarecía el aire dentro del saco, hasta el extremo de que resultaba imposible encender un fósforo en su interior o, en el mejor de los casos, mantenerlo encendido.

Claro que no nos quedamos congelados de inmediato: soportamos varios días en estas condiciones antes de pasar auténticos apuros en este sentido. Me di cuenta de lo que nos aguardaba un día en que salí de la tienda por la mañana, listo para cargar el trineo; después de desayunar, nos las habíamos apañado para calzarnos y nos habíamos armado de valor dentro de la tienda, donde se estaba relativamente abrigado. Una vez fuera, alcé la cabeza para mirar alrededor, pero entonces descubrí que no podía bajarla. Llevaba allí unos quince segundos, y la ropa se me había quedado rígida, por lo que me pasé unas cuatro horas arrastrando el trineo con la cabeza levantada. A partir de entonces tuvimos cuidado de agacharnos para ponernos en posición de arrastre antes de que se nos helara la ropa.

Ya nos habíamos percatado de que debíamos cambiar por completo el procedimiento que solíamos seguir cuando viajábamos con trineos: teníamos que hacerlo todo despacio, llevar los guantes de piel sobre los de lana siempre que fuera posible, y dejar lo que estuviéramos haciendo tan pronto como notáramos que se nos congelaba una parte del cuerpo y esperar a que se restableciera la circulación. En lo sucesivo no sería extraño que uno de nosotros diera pisotones en la nieve, agitase los brazos y tratara de desentumecer alguna parte afectada mientras los demás seguían con las labores del campamento. Pero así no lográbamos restablecer la circulación de nuestros pies; la única manera era acampar y beber algo de agua caliente antes de descalzarnos. La dificultad residía en averiguar si se nos habían quedado los pies helados o no, ya que lo único que sabíamos con seguridad era que habíamos perdido la sensibilidad en ellos. Aquí entraban en juego los conocimientos como médico de Wilson, quien en múltiples ocasiones hubo de decidir por los síntomas que le describíamos si acampábamos o proseguíamos la marcha una hora más. Una decisión equivocada podía acarrear un desastre, porque si uno de nosotros quedaba impedido, el grupo entero se vería en un difícil trance. Si hubiera ocurrido tal cosa, probablemente hubiéramos perecido todos.

Texto extraído de “El peor viaje del mundo”, de Apsley Cherry-Garrard. Ediciones B, 2009.

Síguele la pista

Lo último